「最近、自分に自信が持てなくなった……」「昔のことばかり後悔してしまう」そんな思いを抱えているシニアの方も多いのではないでしょうか。もしかしたら、自己肯定感が下がっているのかもしれません。

自己肯定感は特別な人だけのものではなく、誰でももう一度、無理なく取り戻すことができるものです。

この記事では、過去を否定せずに受け止めながら、今からでも始められる自己肯定感を回復させる具体的な実践法を、「過去の選択を見直す」「日常の肯定体験を掘り起こす」「セルフトークを整える」という3つの視点からやさしくご紹介します。

過去の自分を責め続けてしまうあなたへ

年齢を重ねてふと立ち止まったとき、「あの時、もっとこうしていれば……」という後悔が心に浮かぶことはありませんか。

特にシニア世代になると、仕事や家庭での役割を終えたあとに、自分を否定する思いが強くなってしまうこともあります。

ここでは、そうした心の状態がなぜ起こるのかを見つめつつ、自己肯定感を取り戻すための出発点を一緒に探っていきましょう。

シニアが自己肯定感を失いやすい理由

シニア世代は、若いころと違って褒められたり、成果を目に見える形で実感する機会が減っていきます。

仕事を引退し、子育ても終わると、「誰かの役に立っている」という感覚が持ちにくくなり、気づかないうちに自己肯定感が下がってしまうのです。

社会的な役割や周囲からの評価に支えられてきた分、それを失ったときの空白はとても大きく感じられます。

「何もしてこなかった」と感じる背景

これまで多くのことを経験してきたはずなのに、「自分は何もしてこなかった」と感じてしまうのはなぜでしょうか。

それは、過去を評価するときに「成果」や「人からの評価」に偏ってしまう傾向があるからです。

自分なりに頑張ってきたこと、家族のために尽くしてきたことなど、目に見えにくい努力を自分自身が見落としてしまうのです。

いまは何も評価されてないという思いに加え、過去を厳しくジャッジしてしまうことで、自信を失う悪循環に陥りがちです。

否定のループから抜け出す視点とは

自己否定のループから抜け出す第一歩は、「いまの自分を責めることをやめる」ことです。

それは自分を甘やかすことではなく、過去の自分を理解しようとする姿勢です。

「なぜできなかったか」ではなく、「そのときはどんな気持ちだったか」と自分に問いかけてみましょう。

視点を少し変えるだけで、自分の中にある優しさやがんばりに気づけるようになります。

自己肯定感を取り戻す視点①:過去の選択を見直す

自己肯定感を失ってしまった背景には、「あのとき違う選択をしていれば……」という後悔が根深く関係していることがあります。

でも、その選択をした過去の自分には、当時なりの理由や状況があったはずです。

このセクションでは、過去の選択を改めて見つめ直し、自分の人生を責める視点から理解する視点へと変えていく方法を紹介します。

「そうするしかなかった」と認める

誰でも過去には迷いや葛藤(かっとう)の中で選択をしてきたものです。

そのときに「これが最善だ」と思えたかどうかは別として、多くの場合、「そうするしかなかった」状況があったはずです。

たとえば、「あのとき転職すればよかった」「親の介護を優先しすぎた」と思っていても、当時は他の選択肢が現実的ではなかったことも多いでしょう。

「なぜその道を選んだのだろうか?」と自分に優しく問いかけることで、過去の自分を責めるのではなく、理解することができるようになります。

後悔の中にある価値観を見つける

後悔には、その人が大切にしてきた価値観が隠れています。

たとえば「もっと自分の人生を優先すればよかった」と感じるなら、本当は「自由」や「自己実現」を大切にしていたということかもしれません。

後悔に目を向けるとき、単なる失敗の記憶として捉えるのではなく、「自分は何を望んでいたのか?」「何を守ろうとしていたのか?」と掘り下げてみてください。

そこから、本当に大切にしたい価値観が見えてくることがあります。

自分史を描いて気づきを得る

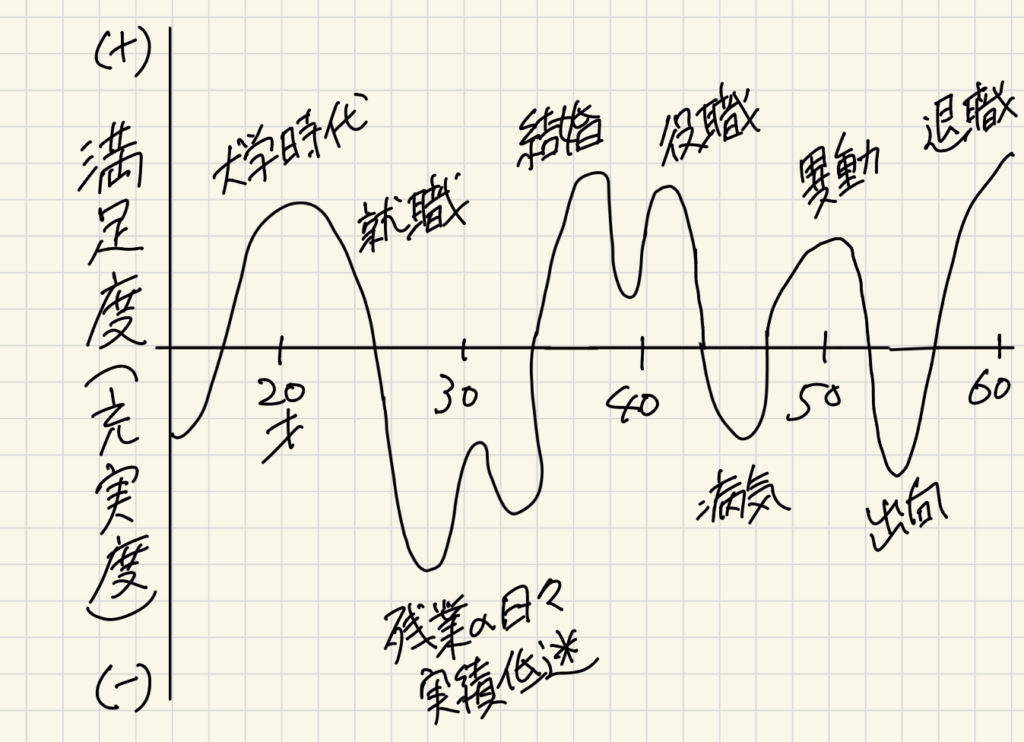

過去の選択を客観的に見直すために効果的なのが「自分史(ライフラインチャート)」の作成です。

自分の人生を振り返り、印象的な出来事や転機、悩んだ選択の場面などを書き出してみると、自分がどんな価値観を持ってどんな道を歩んできたのかが見えてきます。

チャートを描くことで、「自分にもこんなふうにがんばっていた時期があった」と再認識でき、それが自己肯定感の土台になることもあります。

文字にして整理することで、過去との関係が少しずつ穏やかに変わっていきます。

作り方はとてもシンプルです。まず、横に長い紙やノートを用意し、自分の年齢に沿って0歳から現在までを左から右へと線を引きます。

そのうえで、人生の中で印象的だった出来事を、上に「良かったこと」、下に「つらかったこと」として記入してみましょう。上下で度合いを示すと分かりやすいです。最後に出来事どうしを線で結ぶとよいでしょう。

大きな転機、悩んだ選択、がんばった時期、嬉しかった経験など、思い出せる範囲で構いません。書き方、見た目、細かさなど決まりはありません。

書きながら「こんなこともあったな」「よく乗り越えてきたな」と思える瞬間が、自己肯定感の回復につながります。

※「ライフラインチャート」については、別記事「シニアの自己探求に役立つ!5つのワークで本当の自分と出会う」でも触れています。よろしければご参照ください。

自己肯定感を取り戻す視点②:日常の肯定体験を掘り起こす

過去の大きな出来事ばかりに目を向けていると、今の自分が「何もできていない」と感じてしまうことがあります。

でも、自己肯定感を育て直すヒントは、実は日々の何気ない瞬間の中にあります。

このセクションでは、日常に埋もれがちな肯定的な体験を掘り起こす方法をご紹介します。

「できたこと」を書き出してみる

人は「できなかったこと」にばかり目が向きがちです。

でも、小さなことでいいので、「今日これができた」と思えたことを一日ひとつ書き出してみてください。

たとえば、「朝散歩に出られた」「メールを返信した」「家族にありがとうと言えた」など、どんな些細(ささい)なことでも構いません。

書くことで、自分の日常に積み重なっている「肯定できる事実」が目に見える形になります。こうした記録を続けることで、自分への見方が少しずつ変わっていきます。

小さな成功を振り返るワーク

過去の大きな成果ではなく、「うまくいった小さな経験」を思い出してみるのも効果的です。

たとえば、「苦手だった電話対応ができた」「人前でうまく話せた」「料理で家族に喜ばれた」など、そのとき感じた達成感や嬉しさを振り返ることは、自己肯定感を回復する材料になります。

メモに書き出すだけでも構いません。記憶を「できた」「よかった」と言語化することが、心の中に前向きな「根」を育ててくれます。

自分に感謝する言葉を使う

他人に「ありがとう」と伝えることはあっても、自分に向けて感謝の言葉をかける機会はなかなかありません。

でも、自分に対して「今日もよくやったね」「無理せずがんばってえらいよ」と声をかけることは、心をいたわる大切な習慣です。

最初は照れくさいかもしれませんが、慣れてくると「自分が自分の味方でいてくれる」感覚が生まれます。

自己肯定感を取り戻すうえで、この感覚こそが土台になるのです。

自己肯定感を取り戻す視点③:セルフトークを整える

私たちは一日に何度も自分に語りかけています。

この「心の中の言葉=セルフトーク」が否定的であるほど、自信や自己肯定感を奪ってしまいます。逆に、この言葉を少しだけ整えることで、心のあり方が驚くほど変わってくるのです。

このセクションでは、自分を傷つけない言葉の使い方や、優しい問いかけへの変換法をご紹介します。

自分を責める思考パターンに気づく

「なんでこんなこともできないんだ」「また失敗してしまった」——そんな言葉が心の中で繰り返されていませんか?

これは長年のクセのようなもので、意識しないと気づくことができません。

まずは、「今、自分を責めていないかな?」と、立ち止まって振り返ることから始めてみましょう。

気づくだけでも、否定のループを断ち切る第一歩になります。

否定的な言葉を言い換える

否定的なセルフトークに気づけたら、次はその言葉を「少しやわらかく」言い換えてみましょう。

たとえば、「私はダメだ」ではなく、「今はうまくいかなかったけど、次は工夫してみよう」に。

「何もできない」ではなく、「できることもあれば、できないこともあるよね」などと、少し距離を置いた客観的な表現が効果的です。

最初はぎこちなくても、繰り返すことで思考のクセがゆっくり変わっていきます。

前向きな問いかけを習慣にする

「なぜできなかったのか?」という問いかけは、ほとんどが無意識になされますが、自分を追い込む結果になりがちです。

代わりに、「何を学べたかな?」「次に活かすならどうする?」といった前向きな問いかけを意識してみてください。

問いかけの質を変えるだけで、思考の流れが建設的になり、自己肯定感の「回復力」が高まります。

思考はトレーニングで変えられる。そう信じて、今日からひとつだけでも問いかけを変えてみましょう。

自己肯定感を育てる習慣を生活に取り入れる

自己肯定感は、一度取り戻せばそれで完成というものではありません。

少しずつ回復した気持ちを、日々の暮らしの中でそっと育て、穏やかに保っていくことが大切です。

このセクションでは、自己肯定感を無理なく維持しながら、さらに育てていくための習慣をご紹介します。

自分に合った方法を選び、できることから少しずつ始めてみてください。

書く・話す・振り返るを続ける

取り戻しつつある自己肯定感を、これからも穏やかに保ち続けるためには、日々の小さな行動を続けていくことが大切です。

その方法として、「書く」「話す」「振り返る」というシンプルな習慣が役立ちます。

たとえば、日記をつけたり、信頼できる人に自分の気持ちを話したり、1日の終わりに「できたこと」を思い出してみるなど。

言葉にすることで、自分が感じていることや努力していることが整理され、「よくやっているな」と感じやすくなります。

一度にすべてやろうとせず、どれかひとつ、自分にとって無理のない方法から取り入れてみましょう。

これらは自己肯定感を日常の中で維持する助けになると同時に、さらに育てていく土壌にもなります。

立ち止まる時間をあえてつくる

忙しい日々の中で、自分を見つめ直す時間を持つことはつい後回しになりがちです。流されてしまうと、自分をいたわる余裕もなくなってしまいます。

だからこそ、ほんの数分でも「立ち止まる時間」を意識的に持つことが大切です。

「最近、少し無理してないかな?」「今、自分にやさしくできているかな?」と振り返ることで、自己肯定感の揺らぎに早めに気づき、それを安定させることができます。

それはほんの数分でも構いません。心を整える時間を生活に取り入れていくことで、自己否定の波に流されにくくなります。1日に1回、いや1週間に1回だけでもよいので、優しく肯定的に自分と向き合う時間を作りませんか?

こうした習慣は、自己肯定感を保つためのリズムづくりであり、さらに育てていくための土台にもなります。

安心できる居場所を見つける

取り戻したばかりの自己肯定感は、ちょっとした言葉や出来事で揺らぎやすいものです。

だからこそ、自分が安心して過ごせる「居場所」を持つことがとても大切です。

人は誰しも、自分の話を受け止めてくれる「居場所」があると、自然と安心し、自信を取り戻していけるものです。

家族や友人、同じ悩みを持つ仲間とのつながり、あるいは静かにひとりで過ごせる空間でも構いません。それがオンラインのつながりでも、地域の集まりでも、あるいは自分ひとりで静かに内省(ないせい)できる場所でも良いのです。

自分を優しく扱える場所を、意識的に持つこともひとつの習慣になります。

大切なのは、否定されずに話せる場があるという感覚です。

こうした場所があることで、自己肯定感を安定的に保つことができ、安心感の中で少しずつ育っていきます。

まとめ

自己肯定感は、特別な人だけが持つものではありません。誰もが人生の中で揺らぎを感じ、そのたびに見直し、取り戻していけるものです。

この記事では、「過去の選択を見直す」「日常の肯定体験を掘り起こす」「セルフトークを整える」という3つの視点を通じて、自己肯定感を無理なく回復していくための方法をご紹介しました。

さらに、書く・話す・立ち止まる・つながるといった日常的な習慣を取り入れることで、揺らぎやすい自己肯定感を穏やかに保ち、少しずつ育てていくことも可能です。大切なのは、過去を責めるのではなく理解し、今の自分にやさしい目を向けていくこと。

小さな実践を重ねながら、自分らしいペースで心の安定を取り戻していきましょう。